Manchmal möchten mein Herz und mein Hirn explodieren, weglaufen aus all dem Schlechten, fliehen in eine heile Welt, den allgegenwärtigen deprimierenden Situationen ausweichen, einen Ausweg finden und in Verbindung und Liebe zu anderen Menschen leben. Doch wohin? Überall wartet scheinbar das gleiche auf mein Seelenheil und der selbe Gesichtsausdruck beim Großteil der Menschen. Weshalb ist das so? Wieso ist es so oft etwas besonderes, wenn man freudig strahlend in einen Raum kommt und wieso normal, wenn die Mundwinkel am Boden hängen und sich pausenlos über Banalitäten aufgeregt wird? Ich verstehe es nicht und habe keine Lust mehr darauf.

Ich möchte keine Energie mehr dafür verschwenden, negativem und leerem Gelaber zuzuhören. Keine Energie darauf verschwenden mich für gute Gedanken rechtfertigen zu müssen, gut drauf zu sein oder Spaß am Leben zu haben. Keine Energie darauf verschwenden mir von negativen, zutiefst unglücklichen Menschen erzählen zu lassen, wie die Welt zu funktionieren hat und dass ich doch eh keine Chance habe was zu ändern. Die Welt sei viel zu komplex und so schlecht, weil tief im Menschen das Böse schlummere und Gewalt untereinander etwas ganz natürliches sei. Das ist mir zu einfach, zu einseitig und entspricht nicht dem, was ich glaube und in meinem Kreis an Menschen um mich herum erfahren habe.

Und trotzdem, viele Menschen wirken auf mich, als ob sie in einer Art Trance feststecken und kaum beeinflussen können oder wollen, wie sie handeln. Das scheint wohl die einzige Möglichkeit zu sein mit der ungeheuerlichen Gewalt, die uns überall umgibt, zurechtzukommen und keinen tieferen Schaden unserer Seele zu erlangen.

Über all das hinaus weigern wir uns seit Jahren zu erkennen, wie diese Krisen sich aufbauen und immer zahlreicher werden. Wir weigern uns engstirnig zu sehen, wie die letzte Krise bevorsteht, die den Planeten unbewohnbar für unsere Spezies machen könnte. Im Moment erlangen immer mehr Menschen aber auch das Bewusstsein dafür, dass das System unserer Lebensgrundlagen wirklich in Gefahr ist. Doch statt aktiv zu werden und zu handeln, diskutieren wir oft nur darüber, ob wir schneller oder langsamer an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, oder welche Säge wir benutzen wollen. Wachstum muss an erster Stelle stehen!

Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich durch wunderbare Menschen die Gelegenheit bekommen habe, ein Stück aus dem demotivierenden System heraustreten zu dürfen und zu erkennen, dass es noch andere Wege gibt. Es existiert eine Welt der Liebe, der Verbindung, der Gemeinschaft, des Friedens, der bedingungslosen Gleichberechtigung. Es ist kein vergangener, romantischer Traum. Ich glaube, dass sich viele Menschen einen anderen Weg wünschen, mit ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt umzugehen, aber einfach nicht wissen bzw. nicht gelernt haben, wie es gehen kann.

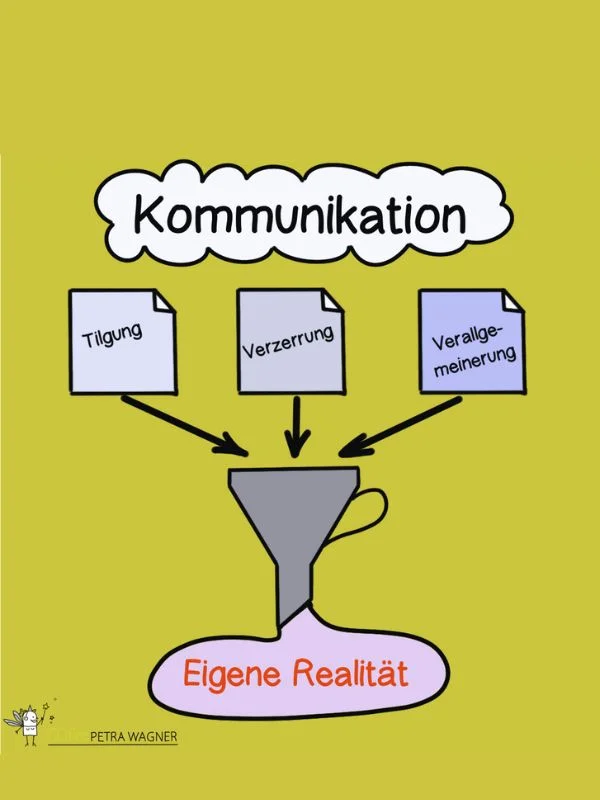

Doch wie kann dieser Traum eine greifbare Realität werden? Die Antwort darauf ist gleichzeitig erschreckend einfach und utopisch kompliziert: es geht durch Gemeinschaft. Miteinander und voneinander lernen. Dem gegenüber steht unser „westliches“, zivilisiertes System, das eher auf Trennung, Missgunst und Wettkampf aufgebaut ist. Wir lernen früh, dass unsere Grundbedürfnisse nach sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit an leistungsorientierte Bedingungen und Geld geknüpft sind.

Wir wachsen in einer (Konsum-)Kultur des Verbrauchens auf, in der gleichermaßen materielle, natürliche und menschliche Ressourcen verbraucht werden. Von Vertretern großer Wirtschaftsbereiche wird uns wiederholt suggeriert, der Erfolg sei nur durch das Recht des Stärkeren erreichbar und die entsprechenden Handlungen deshalb auch zu rechtfertigen. Kämpfen für die eigenen Ziele, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Wenn und Aber. Die Ansicht wird gerne aus den Überlegungen Charles Darwins interpretiert, wo es im Englischen „survival of the fittest“ heißt. Doch damit ist eigentlich nicht die pure physische Stärke oder monetäre Durchsetzungsfähigkeit gemeint, sondern eine umfassende Anpassungsfähigkeit.

Natürlich gibt es im Tierreich auch immer wieder Herausforderungen, Kämpfe und Konflikte. Die Kunst des Überlebens bedeutet in der Tierwelt zumeist sich gegen andere Individuen oder Spezies durchzusetzen. Jedes Tier weiß aber auch, Konflikte können gefährlich enden und es gibt fast immer einen Verlierer. Im Laufe der Evolution haben die Lebewesen ein Modell entwickelt und immer weiter verfeinert, das mächtiger als der Wettbewerb ist: die Kooperation. Das Mit- statt Gegeneinander prägt die Verhaltensweise vieler Tiere und ermöglichte dem Menschen erst seine Entwicklung und die vermeintliche Herrschaft über die Welt. Viele menschliche Errungenschaften wie Sprache und Kultur folgen der gleichen tief verankerten Sehnsucht, die Herausforderungen des Lebens gemeinsam zu bewältigen. Die Vorteile der Zusammenarbeit beweisen sich seit Millionen von Jahren, lange bevor es Menschen gab. Sonst würden auf der Erde nicht einmal Pflanzen existieren.

Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, an das Gute im Menschen zu glauben und daran, dass die Kooperation wieder stärker wird, als der rein profitorientierte Wettkampf. Ich habe die Möglichkeit kennengelernt, dass es auch heute noch möglich ist mit sehr wenig in der Natur zu leben und sich dabei wohl zu fühlen, dass in der Einfachheit statt Einschränkung auch Freiheit liegt.

Ich möchte Menschen helfen sich wieder anzunähern. Und das nicht nur einander, sondern auch der Natur und all ihren Wundern. Wir wollen nur schützen, was uns lieb und wichtig ist. Wer keinen Draht mehr zur natürlichen Welt draußen vor der Haustür hat, sägt unweigerlich weiter an dem Ast, auf dem wir alle sitzen.

Und dieser Ast wird immer dünner und zerbrechlicher. Längst ist der Punkt überschritten, an dem wir noch ohne Schaden aus dem Sägeschnitt herauskommen, aber wir können verhindern, dass wir ihn ganz abschneiden und mit den Folgen leben lernen. Und wir können dafür sorgen, dass die nächsten Generationen sich mit klarem Geist und klarem Verstand kein Beispiel an unserer Verschwendung nehmen. Nur zusammen können wir existierende Krisen bewältigen und neue verhindern, uns an neue Gegebenheiten anpassen und für eine gemeinsame Zukunft kämpfen, in der unsere Spezies noch bestehen kann.

Wenn du Lust hast, mit uns zusammen die Zukunft zu gestalten, dann melde dich ganz einfach und unkompliziert!

Gemeinsam den richtigen Weg finden

Lass uns gemeinsam herausfinden, welches Coaching oder Training dich wirklich stärkt und in deinem Alltag spürbar weiterbringt